Die unvergessenen Worte des berühmtesten Holocausts-Opfers

Meine August-Rezension 2025

Das Motto der Lesechallenge im Juli lautet: „Lies ein Buch einer Autorin, von der du noch nie etwas gelesen hast.“ Dieses Motto habe ich mit einer Lektüre für ein Literaturdidaktik-Seminar über Exilautorinnen kombiniert. Denn Anne Franks Tagebücher habe ich in meiner Schulzeit tatsächlich nicht gelesen. Ich hatte mir aber immer vorgenommen, dies nachzuholen, weil ich die Lektüre für sehr wichtig halte. Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren und wanderte 1934 mit ihren Eltern und ihrer Schwester in die Niederlande aus, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Heute gilt sie als bekanntestes Opfer des Holocausts und ihre Tagebücher, die sie im Alter von 13-15 Jahren schrieb, als eines der wichtigsten historischen Dokumente aus dem Dritten Reich. Sie wurden 1950 mithilfe ihres Vaters Otto Frank publiziert und 2009 in das Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen. Alleine deswegen sollte man ihre Tagebücher einmal im Leben gelesen haben.

Inhalt

Anne Frank ist 13 Jahre alt, als sie ein in karierten Stoff gebundenes Poesiealbum zum Geburtstag geschenkt bekommt. Am selben Abend beginnt sie, es als ihr persönliches Tagebuch zu nutzen. Schnell gibt sie ihrem geliebten Büchlein einen Namen und beginnt fast jeden Eintrag mit „Liebe Kitty“. Wenige Monate später muss Anne mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester Margot flüchten, da die Nationalsozialisten die besetzten Niederlande systematisch nach Juden absuchen. Ihr Versteck befindet sich im Hinterhaus des Firmengebäudes ihres Vaters, das nur durch einen niedrigen Durchgang erreicht werden kann. Annes Tagebucheinträge erzählen von der Angst entdeckt zu werden, ihren Konflikten mit ihrer Familie, der Familie van Daan oder dem Zahnarzt Fritz Pfeffer, die ebenfalls in dem kleinen Versteck leben sowie dem Kriegsgeschehen. Dass sie niemals das Haus verlassen darf und keinen Rückzugsort hat, belastet das pubertierende Mädchen zusätzlich. Ihre Hoffnung liegt auf dem Ende des Zweiten Weltkriegs und einem Leben in Freiheit ohne Judenhass. Doch für Anne Frank und ihre Familie wird es kein Happy End geben.

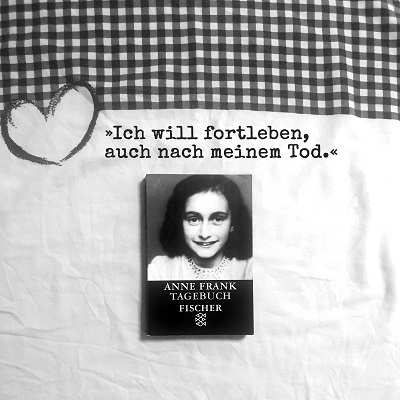

Cover

Das Cover zeigt ein Schwarzweiß-Foto der damals etwa zwölfjährigen Anne. Sie lächelt schüchtern, während ihre Augen auf die Kamera gerichtet sind. Tatsächlich ist dies nur ein Ausschnitt eines Fotos, auf dem lediglich ihr Gesicht, das von dunklen Locken umrahmt ist, sowie ihre Schultern zu sehen sind. Auf dem originalen Bild ist auch ihr Oberkörper und ihr helles T-Shirt mit Lochungen zu erkennen. Sie legt ihre Unterarme auf einer Tischplatte ab, während vor ihr ein aufgeschlagenes Büchlein liegt. An ihrem linken Handgelenk trägt sie eine kleine Armbanduhr aus Leder. Das alles ist auf dem Cover aber nicht zu sehen. Der Fokus liegt ganz klar auf ihrem freundlichen Gesicht. Das Gesicht, das heute Millionen von Menschen kennen. Im Tagebuch finden sich weitere Fotos von Anne, ihrer Familie, dem Haus in der Prinsengracht, des Grundrisses ihres Verstecks oder auch vom berühmten drehbaren Bücherregal, hinter dem der Eingang in das Versteck verborgen war. So bekommt die Leserschaft einen guten Eindruck von Anne und den Lebensumständen ihrer letzten Jahre.

Kritik

„Ich werde, hoffe ich, Dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe, und ich hoffe, Du wirst mir eine große Stütze sein.“, ist Annes erster Eintrag in das Tagebuch am 12. Juni 1942, ihrem 13. Geburtstag. Es zeigt bereits, wie persönlich und intim Annes Gedanken sein werden, die sie in dieses Buch niederschreiben wird, denn anfangs schrieb sie es nur für sich. Anne führte ihr Tagebuch vom 12. Juni 1942 bis zum 1. August 1944. Am 28. März 1944 hörte sie im Radio einen niederländischen Minister im Exil, der davon sprach, dass man Dokumente der niederländischen Bevölkerung wie bspw. Tagebücher, die vom Krieg und Leiden des Volkes berichten, sammeln und publizieren müsse. Erst dann fing Anne an, ihr Tagebuch zu überarbeiten und plante, es als Grundlage für eine Buchveröffentlichung nach dem Krieg zu nutzen. Anne schrieb ihr Tagebuch selbstverständlich aus der Ich-Perspektive mit Kitty als Adressatin, die sie immer wieder direkt anspricht. Kitty ist die Freundin, die Anne niemals hatte, nach der sie sich aber immer gesehnt hat. Eine Vertraute, der sie all ihre Gefühle und Geheimnisse erzählen kann, ohne dafür verurteilt zu werden. Mit der Zeit wird der Leser selbst zu Kitty, der ihr jeden Abend aufmerksam zuhört, wenn sie von den neuesten Ereignissen aus dem Hinterhaus erzählt.

Anne war ein vielschichtiges und für ihr Alter bemerkenswert kluges Mädchen mit einer starken Persönlichkeit und einer scharfen Beobachtungsgabe. In ihrem Tagebuch hinterfragt sie ihr eigenes Verhalten und das ihrer Mitmenschen regelmäßig. Sie hatte eine starke Meinung zu ihren Klassenkameraden oder ihrer Familie und war äußerst selbstbewusst: „Ich habe einen Haufen Anbeter, die mir alles von den Augen ablesen und sogar, wenn’s sein muss, in der Klasse versuchen, mithilfe eines zerbrochenen Taschenspiegels einen Schimmer von mir aufzufangen“ (S. 18f.). Sie zeigt aber auch Empathie für das Leid anderer und sorgt sich um sie, auch wenn sie selbst in einer Notsituation lebt. Während sie im Versteck wohnt, durchlebt sie auch ihre Pubertät, was für sie sehr schwierig gewesen sein muss. Sie vertraute ihre Gedanken über Sexualität ihrem Tagebuch an, doch hatte sie kaum Rückzugsmöglichkeiten und abgesehen von Margot und Peter zwei Jahre lang keinen Kontakt zu Gleichaltrigen. Dem Bedürfnis nach Abgrenzung und Selbstfindung konnte sie im Hinterhaus kaum nachkommen und auch ihre erste Periode konnte sie vor den anderen Versteckten wohl kaum verbergen. Wenn ich darüber nachdenke, wie belastend die Corona-Pandemie für die Psyche war, ist es bewundernswert, dass Anne unter viel schlimmeren Umständen niemals ihre humorvolle und lebensfrohe Art verloren hat.

Anne schreibt mit großer Klarheit, Ausdruckskraft und emotionaler Tiefe. Ihre Beobachtungen über das Leben im Versteck, über ihre Mitmenschen und die politische Lage zeugen von einem wachen Geist und hoher Bildung für ihr Alter. Ihre persönliche Entwicklung spiegelt sich auch in ihrer Sprache wieder. Diese mag für heutige Verhältnisse zwar manchmal angestaubt wirken. Insbesondere die häufig genutzte Selbstbezeichnung „Backfisch“ als pubertierendes Mädchen im Alter von etwa 13-17 Jahren ist stark veraltet und besonders junge Leser werden wohl nicht verstehen, dass hiermit nicht ein in Panade frittiertes Fischfilet gemeint ist, oder warum man sich selbst so nennen sollte. Anne schreibt über verschiedene Themen, die bei den Lesenden wohl unterschiedlich starkes Interesse wecken. Mal sind es ihre Gedanken und Beziehungen zu den anderen Versteckten. Insbesondere zu ihrer Mutter, Auguste van Daan und dem Zahnarzt Fritz Pfeffer hat Anne ein schwieriges Verhältnis. Mal sind es die Beschreibungen des Alltags mit Betten machen, putzen und Kartoffeln schälen. Mal Neuigkeiten von ihren Helfern und die neuesten Konflikte im Hinterhaus.Und manchmal schreibt Anne über das politische Weltgeschehen, von dem sie im Radio hört. Man muss sich wohl ein wenig herauspicken, was man aus Anne Franks Tagebuch für sich selbst mitnimmt. Für mich waren es verschiedene Informationen über den Zweiten Weltkrieg, die mir so nicht bewusst waren, z.B. dass Italien bereits 1943 kapitulierte und von den Alliierten von Süden aus eingenommen wurde oder dass die Rote Armee bereits 1944 Massendeportationen nicht-russischer Ethnien von der Krim veranlasste. Aber auch, dass in diesen düsteren Zeiten, in denen so vielen Menschen Unrecht und Leid widerfahren ist, es auch eine Menge stiller Helden gab. Allen voran Jan und Miep Gies sowie Bep Voskuijl, die dem niederländischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus angehörten und versuchten, die beiden jüdischen Familien vor den Nazis zu verstecken. Sie haben ihr eigenes Leben riskiert und sich den deutschen Behörden widersetzt, um für Menschlichkeit und Nächstenliebe einzustehen. Es erfordert so unfassbar viel Mut, sich gegen mächtige Unrechtssysteme aufzulehnen, die so viel stärker scheinen als man selbst.

Zwischendurch habe ich auch immer wieder das Hörbuch, gelesen von Fritzi Haberlandt, genutzt, das es kostenlos auf Spotify gibt. Der Sprecherin gelingt es sehr gut, die humorvolle und leicht kindliche Art von Anne wiederzugeben. Eine Sache an Annes Leben im Versteck habe ich jedoch nie verstanden: Warum haben sich die Versteckten dazu entschieden, dass Anne sich ihr Zimmer mit dem Zahnarzt Fritz Pfeffer teilen sollte? Sie war damals 13 und er über 50 Jahre alt. Wer bitte lässt ein junges Mädchen mit einem ihr fremden Mann mittleren Alters in einem Zimmer schlafen? Mir ist bewusst, dass die Räumlichkeiten im Versteck sehr limitiert waren, aber wäre es nicht besser gewesen, wenn Margot und Anne sich das Zimmer geteilt hätten und der Arzt bei Peter oder bei einem der Erwachsenen geschlafen hätte? Da die Versteckten nachts nicht die Toilette benutzen durften, musste Anne den Nachttopf unter ihrem Bett nutzen, und das während der Mann in ihrem Zimmer lag. Ich kann mir kaum vorstellen, wie schrecklich das für Anne gewesen sein muss.

Das Ende kommt sehr plötzlich. Annes Geschichte ist nicht fiktiv. Anne wurde aus dem Leben gerissen. Der letzte Eintrag des Tagebuchs ist vom 1. August 1944. Am 4. August 1944 wurden die acht Untergetauchten von SS-Männern verhaftet und im September 1944 ins KZ Auschwitz deportiert. Ob Anne in ihren letzten Tagen geahnt hat, dass sie verraten wurde, ist unklar. Auch wer die versteckten Juden verraten hat, konnte bis heute nicht geklärt werden. Lange Zeit stand der Lagerarbeiter Willem G. van Maaren unter Verdacht, doch letztendlich konnte man ihm nichts beweisen. Von den acht Menschen im Hinterhaus überlebte nur Otto Frank das KZ. Anne und Margot starben vermutlich im Februar oder März 1945 im KZ Bergen-Belsen an Typhus. Eine der Helferinnen, Miep Gies, versteckte Annes Tagebuch in ihrem Schreibtisch und übergab es Otto Frank, als feststand, dass Anne nicht mehr lebte. Das Tagebuch symbolisiert heute den Völkermord an den Juden durch die Nationalsozialisten. In einer Zeit, in der der Rechtsextremismus wieder an politischer Bedeutung gewinnt, kann ich nur jedem ans Herz legen, dieses Buch einmal im Leben gelesen zu haben.

Fazit

Anne Franks Tagebuch zu bewerten, fällt mir wirklich schwer. Sie hat angefangen, dieses Tagebuch nur für sich selbst zu schreiben, um ihm ihre intimsten Gedanken anzuvertrauen. Erst später hat sie es bearbeitet, um es als Vorlage für ihren autobiografischen Bericht zu nutzen. Von der leicht angestaubten Sprache mit „Backfisch“ oder dem N-Wort, was einmalig fällt, sollte man sich nicht abschrecken lassen. Denn insgesamt ist das Tagebuch sehr lesenswert. Vielleicht sind nicht alle Passagen sonderlich spannend, aber gewiss kann jeder etwas für sich herauspicken, was einen interessiert: sei es Annes facettenreiche Persönlichkeit, historische Ereignisse oder philosophische Ansätze. Ich nehme aus ihrem Tagebuch mit, dass wir in einer wahnsinnig privilegierten Zeit leben, obwohl vielen Menschen das nicht einmal klar ist. Wenn Anne beschreibt, wie sie im Versteck einen Auflauf aus fauligen Kartoffeln mit gestrecktem Regierungsmehl zubereiten und dabei die Form mit Stearin oder Paraffin einschmieren, weil sie kein Öl, Butter oder Margarine haben, wird mir bewusst, wie gut ich es heute habe, einfach in den Supermarkt um die Ecke gehen und mir kaufen zu können, was ich haben möchte. Aber auch, dass es wichtig ist, sich als vermeintlich unbedeutende Person gegen menschen- und demokratiefeindliche Ideologien aufzulehnen, damit so etwas nie wieder geschieht. Deswegen gebe ich diesem wichtigen Literaturklassiker vier von fünf Federn.